Quando tra i nomi del Parklife Festival è comparso quello dei The Horrors, le probabilità di una mia trasferta a Milano sono diventate pressoché del 100%, visto anche l’esiguo costo del biglietto di ingresso.

Così mentre aspetto che arrivino le 23.30, orario prestabilito per l’inizio dello show degli Horrors, giro per i tre palchi di questo piccola ma riuscitissima manifestazione, conoscendo nuovi gruppi, nuova musica e passando una piacevole serata.

Però per la testa avevo una sola cosa: gli Horrors.

La loro nuova incarnazione ha stupito un po’ tutti.

La rottura con la Universal, la firma per l’ambitissima XL Recordings e la presenza di Geoff Barrow dei Portishead in veste di produttore, ha scatenato in pieno il potenziale di questi cinque (magrissimi) ragazzi di Southend-On-Sea, dando come risultato un disco, Primary Colours, che seppur discostandosi parecchio dallo stile degli esordi, ha proposto uno stile musicale e una creatività artistica davvero ragguardevoli.

Prendo posto in prima fila, proprio davanti al chitarrista Joshua Third (o Von Grimm che dir si voglia..), e gli Horrors salgono sul palco principale, ovviamente con dieci minuti buoni di ritardo.

Attaccano con Mirror’s Image, la prima traccia di Primary Colours, e la prima cosa che salta all’occhio è che in confronto alle loro esibizioni live in supporto al precedente disco, gli Horrors sono cambiati parecchio. A parte lo scambio di posizione tra Spider Webb e Tomethy Furse, che si sono scambiati gli strumenti, si nota di più che Faris "Rotter" Badwan è cambiato. Da frontman energetico ed imprevedibile, è diventato un frontman statico ed "ingessato". L’esatto opposto dell’esuberante Faris della prima "fase" degli Horrors. L’unica cosa che fa oltre a cantare è andare a nascondersi dietro alla batteria e prendere in spalla l’asta del microfono.

Eppure funziona.

L’atteggiamento della band, e dello stesso Faris, è assolutamente adatto al sound malinconico e shoegaze del nuovo strepitoso disco.

E così Joshua Third e compagni, rigorosamente in total black, a parte Faris che sfoggia qualche nota di colore nella camicia, snocciolano canzone dopo canzone il loro nuovo repertorio, nella sua interezza, scartando senza pietà tutti i loro grandi successi, come Count In Fives, Sheena Is A Parasite e Gloves.

Il pubblico, a dir la verità, risente di questa scelta e non sembra molto coinvolto, anche a causa dell’inesistente loquacità della band.

Gli unici sussulti arrivano per Who Can Say, singolo in rotazione, Scarlet Fields, che è a mio avviso un piccolo capolavoro stile Joy Division, e per la conclusiva Sea Within A Sea, che per otto lunghissimi minuti funge da arrivederci, non molto sentito, della band al pubblico Italiano, che forse ha bisogno di tempo per assimilare i "nuovi" Horrors.

C’è chi si lamenta parecchio mentre passo per la folla. Tre quarti d’ora di concerto sono effettivamente pochi, ma per ascoltare dal vivo nella sua interezza un disco come Primary Colours avrei sborsato ben più degli onestissimi dieci euro di ingresso.

Setlist:

- Mirror’s Image

- Three Decades

- Do You Remember

- New Ice Age

- Scarlet Fields

- I Only Think Of You

- I Can’t Control Myself

- Who Can Say

- Primary Colours

- Sea Within A Sea

Francesco Ruggeri

venerdì 24 luglio 2009

venerdì 17 luglio 2009

Ben Harper & Relentless7 - White Lies For Dark Times

Torna Ben Harper, con un gruppo di accompagnamento nuovo di zecca: i Relentless7.

Messi da parte gli Innocent Criminals, Ben ha messo insieme questo gruppetto di rockettari Texani di Austin, trasferiti a Los Angeles, e ci ha fatto un disco insieme.

E il risultato si sente.

E’ a dir poco palese l’influenza dei nuovi compañeros nel sound di Ben Harper, che in quest’album è decisamente esplosivo.

Più chitarre, più rock, più distorsione, più eccitamento, più velocità. E’ davvero una bella svolta per Ben, considerando che pur essendo tutti dei buoni lavori, gli ultimi album sembravano aver perso il mordente dei primi capolavori assoluti, come Welcome To The Cruel World e The Will To Live.

L’album inizia con Number With No Name, che è una tipica canzone blues di Ben Harper, però la chitarra di Jason Mozersky si fa sentire, alza il suo volume, è lei la vera protagonista.

Così come nel singolo che ha trascinato l’album in vetta alle classifiche in mezzo mondo, Shimmer & Shine, che ha uno stupendo attacco di batteria di Jordan Richardson, e che poi viene accompagnata dal riff irresistibile di chitarra Harper/Mozersky.

Non mancano tuttavia le ballate che lo hanno reso celebre: Skin Thin riporta alla mente la sua anima soul, e la traccia finale, Faithfully Remain, delicatissima canzone che parla di divorzio e di tradimento, spezzerà i cuori delle fanciulle all’ascolto.

I testi, scritti interamente da Ben Harper, parlano di disillusione, rabbia e odio, ma il sound che accompagna queste parole si rivela assolutamente perfetto, bilanciando bene le sensazioni di sconforto e di eccitazione.

Forse con questo gruppo, Ben Harper ha trovato la sua vera realtà, la sua sinergia, la sua identità. Perché se vi è capitato di vederlo dal vivo, saprete bene che in concerto si trasforma e diventa un uragano di energia, di anima e di musica.

Questo disco è riuscito a catturare una piccola parte del Ben Harper travolgente e coinvolgente che possiamo ammirare live, soprattutto grazie ai suoi nuovi compagni di avventura Texani, che con il loro bollente blues da deserto hanno rianimato e reso questo White Lies For Dark Times un grande disco.

Tracklist:

1. Number With No Name

2. Up To You Now

3. Shimmer & Shine

4. Lay There & Hate Me

5. Why You Must Always Dress In Black

6. Skin Thin

7. Fly One Time

8. Keep It Together (So I Can Fall Apart)

9. Boots Like These

10. The Word Suicide

11. Faithfully Remain

http://www2.troublezine.it/reviews/11720/ben-harper-the-relentless7-white-lies-for-dark-times

Messi da parte gli Innocent Criminals, Ben ha messo insieme questo gruppetto di rockettari Texani di Austin, trasferiti a Los Angeles, e ci ha fatto un disco insieme.

E il risultato si sente.

E’ a dir poco palese l’influenza dei nuovi compañeros nel sound di Ben Harper, che in quest’album è decisamente esplosivo.

Più chitarre, più rock, più distorsione, più eccitamento, più velocità. E’ davvero una bella svolta per Ben, considerando che pur essendo tutti dei buoni lavori, gli ultimi album sembravano aver perso il mordente dei primi capolavori assoluti, come Welcome To The Cruel World e The Will To Live.

L’album inizia con Number With No Name, che è una tipica canzone blues di Ben Harper, però la chitarra di Jason Mozersky si fa sentire, alza il suo volume, è lei la vera protagonista.

Così come nel singolo che ha trascinato l’album in vetta alle classifiche in mezzo mondo, Shimmer & Shine, che ha uno stupendo attacco di batteria di Jordan Richardson, e che poi viene accompagnata dal riff irresistibile di chitarra Harper/Mozersky.

Non mancano tuttavia le ballate che lo hanno reso celebre: Skin Thin riporta alla mente la sua anima soul, e la traccia finale, Faithfully Remain, delicatissima canzone che parla di divorzio e di tradimento, spezzerà i cuori delle fanciulle all’ascolto.

I testi, scritti interamente da Ben Harper, parlano di disillusione, rabbia e odio, ma il sound che accompagna queste parole si rivela assolutamente perfetto, bilanciando bene le sensazioni di sconforto e di eccitazione.

Forse con questo gruppo, Ben Harper ha trovato la sua vera realtà, la sua sinergia, la sua identità. Perché se vi è capitato di vederlo dal vivo, saprete bene che in concerto si trasforma e diventa un uragano di energia, di anima e di musica.

Questo disco è riuscito a catturare una piccola parte del Ben Harper travolgente e coinvolgente che possiamo ammirare live, soprattutto grazie ai suoi nuovi compagni di avventura Texani, che con il loro bollente blues da deserto hanno rianimato e reso questo White Lies For Dark Times un grande disco.

Tracklist:

1. Number With No Name

2. Up To You Now

3. Shimmer & Shine

4. Lay There & Hate Me

5. Why You Must Always Dress In Black

6. Skin Thin

7. Fly One Time

8. Keep It Together (So I Can Fall Apart)

9. Boots Like These

10. The Word Suicide

11. Faithfully Remain

http://www2.troublezine.it/reviews/11720/ben-harper-the-relentless7-white-lies-for-dark-times

Francesco Ruggeri

Etichette:

ben,

harper,

lies,

relentless7,

white

The Dead Weather - Horehound

Tutto quello che Jack White tocca, diventa oro.

Dopo i White Stripes, i Raconteurs, dopo aver prodotto dischi country a Loretta Lynn, dopo aver partecipato alla colonna sonora dell’ultimo film di James Bond, Jack si è dato a questo (ambizioso) progetto: un supergruppo che comprende Alison Mosshart dei The Kills, il socio bassista Jack Lawrence dei Raconteurs e il tastierista-chitarrista-tuttofare dei Queens Of The Stone Age, Dean Fertita.

In questo caso però Jack White abbandona la chitarra e (in teoria) il posto di leader del gruppo, accomodandosi nelle retrovie, alla batteria, lasciando nel ruolo principale Alison Mosshart.

Ma fin dal primo accordo della prima canzone, 60 Feet Tall, si sente la mano del buon vecchio Jack, in un crescendo blues-rock che da subito rende l’idea di come sarà questo Horehound.

Dopo i White Stripes, i Raconteurs, dopo aver prodotto dischi country a Loretta Lynn, dopo aver partecipato alla colonna sonora dell’ultimo film di James Bond, Jack si è dato a questo (ambizioso) progetto: un supergruppo che comprende Alison Mosshart dei The Kills, il socio bassista Jack Lawrence dei Raconteurs e il tastierista-chitarrista-tuttofare dei Queens Of The Stone Age, Dean Fertita.

In questo caso però Jack White abbandona la chitarra e (in teoria) il posto di leader del gruppo, accomodandosi nelle retrovie, alla batteria, lasciando nel ruolo principale Alison Mosshart.

Ma fin dal primo accordo della prima canzone, 60 Feet Tall, si sente la mano del buon vecchio Jack, in un crescendo blues-rock che da subito rende l’idea di come sarà questo Horehound.

La seconda traccia e primo singolo estratto, Hang You From The Heavens, potrebbe passare tranquillamente come una canzone dei White Stripes, con un riff infuocato e ipnotico e White che ci mette del suo alla batteria.

La migliore canzone dell’album, o forse la più rappresentativa del sound che i Dead Weather vogliono esprimere, è il secondo singolo, Treat Me Like Your Mother. Quattro minuti di adrenalina rock’n’roll, con un duetto tra White e la Mosshart, che sembrano sfidarsi a duello per la leadership del gruppo.

Ascoltando l’album si ha la sensazione di attraversare tutte le sfaccettature del blues, del rock e delle sue radici, come in Rocking Horse, sporca e desertica, oppure in New Pony, cover di Bob Dylan, che viene stravolta fino a suonare come i Led Zeppelin. In Cut Like A Buffalo ritorna l’organetto Hammond tanto caro a Jack White, in una canzone curiosamente funkeggiante, mentre la strumentale 3 Birds sembra la colonna sonora di un episodio di Starsky & Hutch.

C’è varietà, c’è qualità, c’è sano rock’n’roll in questo disco e, soprattutto, ci sono Jack White e il suo spropositato talento.

L’album si conclude con la lenta e fumosa Will There Be Enough Water, apoteosi dell’anima Blues di Mr. White, un mostro sacro del Rock di oggi.

Tracklist:

1. 60 Feet Tall

2. Hang You From The Heavens

3. I Cut Like A Buffalo

4. So Far From Your Weapon

5. Treat Me Like Your Mother

6. Rocking Horse

7. New Pony

8. Bone House

9. 3 Birds

10. No Hassle Night

11. Will There Be Enough Water

L’album si conclude con la lenta e fumosa Will There Be Enough Water, apoteosi dell’anima Blues di Mr. White, un mostro sacro del Rock di oggi.

Tracklist:

1. 60 Feet Tall

2. Hang You From The Heavens

3. I Cut Like A Buffalo

4. So Far From Your Weapon

5. Treat Me Like Your Mother

6. Rocking Horse

7. New Pony

8. Bone House

9. 3 Birds

10. No Hassle Night

11. Will There Be Enough Water

Francesco Ruggeri

venerdì 3 luglio 2009

Bon Iver - Blood Bank Ep

Ritorna Justin Vernon, sotto il suo pseudonimo Bon Iver, dopo il concreto successo del piccolo capolavoro che è For Emma, Forever Ago, da molti riconosciuto tra i migliori album del 2008.

Così come For Emma, Forever Ago rappresentava l’inverno, sia metereologico che dei sentimenti, Blood Bank segna l’inizio della primavera, e l’attesa per l’estate.

Infatti, in Beach Baby, il buon Justin Vernon, inneggia ad un amore nato sulla sabbia, strimpellando dolcemente la sua chitarra acustica, lasciando immaginare un idilliaco tramonto.

Mentre l’iniziale Blood Bank doveva far parte dell’album precedente, le altre tre tracce sono state registrate appositamente per questo Ep, che seppur di solo quattro pezzi, riesce a ricreare le malinconiche e coinvolgenti atmosfere di For Emma, Forever Ago.

Il freddo dell’inverno del Vermont viene sostituito da un tepore, un calore anche vocale davvero ragguardevole, e si inneggia all’amore, addirittura alla procreazione, come nel terzo brano, Babys.

I diciassette minuti scarsi di questo stupendo Ep si concludono sulle note di Woods, canzone che ci riporta forse alla realtà. Una ballata a cappella, con la voce di Bon Iver che ulula in falsetto grazie al vocoder, fino a dare l’impressione di essere davvero nei boschi, ed essere, purtroppo, di nuovo soli.

Tracklist:

1. Blood Bank

2. Beach Baby

3. Babys

4. Woods

http://www2.troublezine.it/reviews/11727/bon-iver-blood-bank-ep

Francesco Ruggeri

The Enemy - Music For The People

Dev’essere davvero difficile per i giornalisti di NME riuscire ad inventarsi ogni trimestre la “next big thing”.

Un annetto e mezzo fa fu il turno dei The Enemy, tre semi-adolescenti provenienti da quel buco grigio e fumoso che è Coventry, in Inghilterra.

Il loro disco di debutto, We’ll Live And Die In These Towns, era buono, forse sopravvalutato, ma con i testi impegnati e i riff di chitarra di Tom Clark, aveva qualche ottimo spunto.

Come è lecito, ci si aspettava un salto un avanti nella qualità in questo Music For The People, ma i risultati non sono quelli che tutti si aspettavano.

La prima traccia, Elephant Song ha un inizio che mi ricorda immediatamente D’you Know What I Mean degli Oasis, e in questo caso il disco sembra partire bene, deciso e ben impostato.

La seconda traccia, No Time For Tears, sembra decisamente pretenziosa, ma ha un giro di basso potente e un ritornello orecchiabile, nel “tipico” stile The Enemy.

Sembra procedere bene questo disco, dopodiché parte un trittico di pezzi che mi ha fatto venire voglia di spegnere lo stereo e buttare il cd.

51st State sembra una canzone dell’inizio degli anni ’90, con un triste assolo di chitarra; la successiva Sing When You’re In Love è paradossalmente piatta e senza emozione; infine Last Goodbye, canzone che parla di suicidio, ad un certo punto suona come una bruttissima copia di Bitter Sweet Symphony dei Verve.

Con il passare delle tracce la sensazione che si prova, è decisamente fastidiosa. Sembra di aver già sentito tutto, nessuna canzone di distingue per originalità e, anzi, ci si annoia pure.

Il clou dell’album arriva con il brano numero otto, ovvero Don’t Break The Tape. O, se preferite, London Calling dei The Clash. Travestita ad arte, ma è assolutamente la stessa canzone.

E come ciliegina finale, nell’ultimo pezzo Silver Spoon, dopo parecchi minuti di silenzio parte una ballata al piano che, tanto per cambiare, mi ricorda un'altra canzone, ovvero Let It Be dei Beatles.

Sorge il dubbio che Tom Clark e soci si siano lasciati influenzare troppo da altre band, perdendo la loro identità e finendo col non avere un proprio sound caratteristico. E nello spietatissimo mondo dell’indie di oggi, suona come una condanna a morte.

Tracklist:

1. Elephant Song

2. No Time For Tears

3. 51st State

4. Sing When You’re In Love

5. Last Goodbye

6. Nation Of Checkout Girls

7. Be Somebody

8. Don’t Break The Red Tape

9. Keep Losing

10. Silver Spoon

Francesco Ruggeri

Un annetto e mezzo fa fu il turno dei The Enemy, tre semi-adolescenti provenienti da quel buco grigio e fumoso che è Coventry, in Inghilterra.

Il loro disco di debutto, We’ll Live And Die In These Towns, era buono, forse sopravvalutato, ma con i testi impegnati e i riff di chitarra di Tom Clark, aveva qualche ottimo spunto.

Come è lecito, ci si aspettava un salto un avanti nella qualità in questo Music For The People, ma i risultati non sono quelli che tutti si aspettavano.

La prima traccia, Elephant Song ha un inizio che mi ricorda immediatamente D’you Know What I Mean degli Oasis, e in questo caso il disco sembra partire bene, deciso e ben impostato.

La seconda traccia, No Time For Tears, sembra decisamente pretenziosa, ma ha un giro di basso potente e un ritornello orecchiabile, nel “tipico” stile The Enemy.

Sembra procedere bene questo disco, dopodiché parte un trittico di pezzi che mi ha fatto venire voglia di spegnere lo stereo e buttare il cd.

51st State sembra una canzone dell’inizio degli anni ’90, con un triste assolo di chitarra; la successiva Sing When You’re In Love è paradossalmente piatta e senza emozione; infine Last Goodbye, canzone che parla di suicidio, ad un certo punto suona come una bruttissima copia di Bitter Sweet Symphony dei Verve.

Con il passare delle tracce la sensazione che si prova, è decisamente fastidiosa. Sembra di aver già sentito tutto, nessuna canzone di distingue per originalità e, anzi, ci si annoia pure.

Il clou dell’album arriva con il brano numero otto, ovvero Don’t Break The Tape. O, se preferite, London Calling dei The Clash. Travestita ad arte, ma è assolutamente la stessa canzone.

E come ciliegina finale, nell’ultimo pezzo Silver Spoon, dopo parecchi minuti di silenzio parte una ballata al piano che, tanto per cambiare, mi ricorda un'altra canzone, ovvero Let It Be dei Beatles.

Sorge il dubbio che Tom Clark e soci si siano lasciati influenzare troppo da altre band, perdendo la loro identità e finendo col non avere un proprio sound caratteristico. E nello spietatissimo mondo dell’indie di oggi, suona come una condanna a morte.

Tracklist:

1. Elephant Song

2. No Time For Tears

3. 51st State

4. Sing When You’re In Love

5. Last Goodbye

6. Nation Of Checkout Girls

7. Be Somebody

8. Don’t Break The Red Tape

9. Keep Losing

10. Silver Spoon

Francesco Ruggeri

Etichette:

coventry,

music for the people,

the enemy

mercoledì 1 luglio 2009

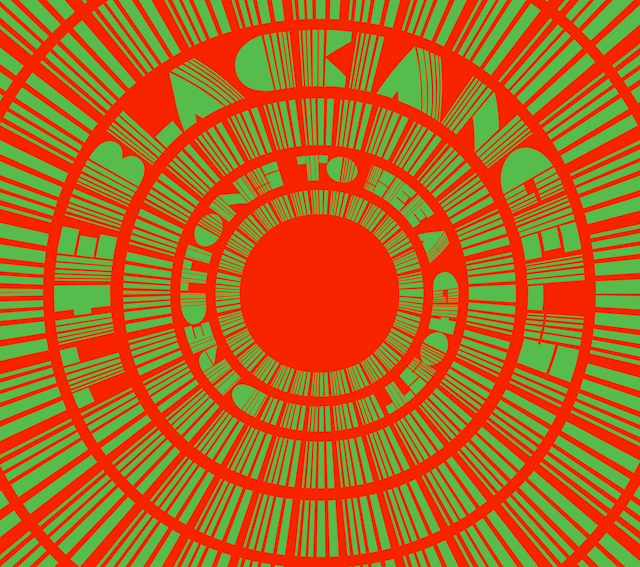

The Black Angels - Directions To See A Ghost

Esistono due possibili reazioni all’ascolto del secondo album dei The Black Angels: se siete amanti dalla cultura anni ’70, ex hippy e vi stonate di canne, allora li apprezzerete. Eccome.

Se siete conservatori, anti-narco e avete sempre odiato quegli individui loschi, con i capelli lunghi e unti, statene alla larga.

Directions To See A Ghost è la seconda prova in studio della band originaria di Austin, Texas.

E, come nel precedente Passover, l’esperienza di ascolto è simile all’assunzione di un allucinogeno a vostra discrezione.

Non nascondono le loro influenze i The Black Angels, si va dai Velvet Underground, dai quali hanno ricavato il logo della band, ovvero il volto di Nico, fino ai loro “compaesani” 13th Floor Elevators, autentiche icone negli anni ’60 del genere psichedelico.

In effetti non c’è altro modo per descrivere le intricate melodie riverberate dei Texani, che rientrano in una ristretta cerchia di artisti che segue le orme di maestri come l’indimenticabile Syd Barret.

Noi della generazione I-Pod, stiamo sempre a chiederci “chissà com’era un trip di acido ascoltando i Pink Floyd?”..Qui ci si avvicina parecchio, e senza l’uso di nessuna sostanza illegale.

In Science Killer si sente anche l’influenza del deserto, che circonda l’intero stato di provenienza della band.

L’effetto di brani come You On The Run, o 18 Years, è una strana rilassatezza, dovuta certamente all’incedere della batteria, quasi fosse lei stessa a dettare i nostri battiti cardiaci, provocando emozioni di certo difficilmente provate prima.

I testi inneggiano alla paranoia, alla perdizione e a ossessioni compulsive, adagiandosi perfettamente sul tappeto sonoro dei brani.

C’è purtroppo poca varietà nelle canzoni di quest’album, che però va preso per la sua interezza, e non giudicato pezzo per pezzo.

Forse il brano che lo rappresenta di più è Deer-Ree-Shee, sorpendente e strana canzone, addirittura con la presenza di un sitar Indiano, strumento che genera un suono tipicamente acido e distintivo, e che dona alla canzone un andamento altalenante e ipnotico.

Permeato di psichedelia degna dei migliori/peggiori anni ’70, Directions To See A Ghost è un album concettuale, che pur non distinguendosi particolarmente dal suo predecessore, continua coerentemente il lavoro espresso negli anni dalla band texana, ma che piuttosto sembra un filo fuori posto, anzi, fuori tempo.

Tracklist:

1. You On The Run

2. Doves

3. Science Killer

4. Mission District

5. 18 Years

6. Deer-Ree-Shee

7. Never/Ever

8. Vikings

9. You In Color

10. The Return

11. Snake In The Grass

Francesco Ruggeri

Etichette:

directions to see a ghost,

drone,

light in the attic,

the black angels

Iscriviti a:

Commenti (Atom)